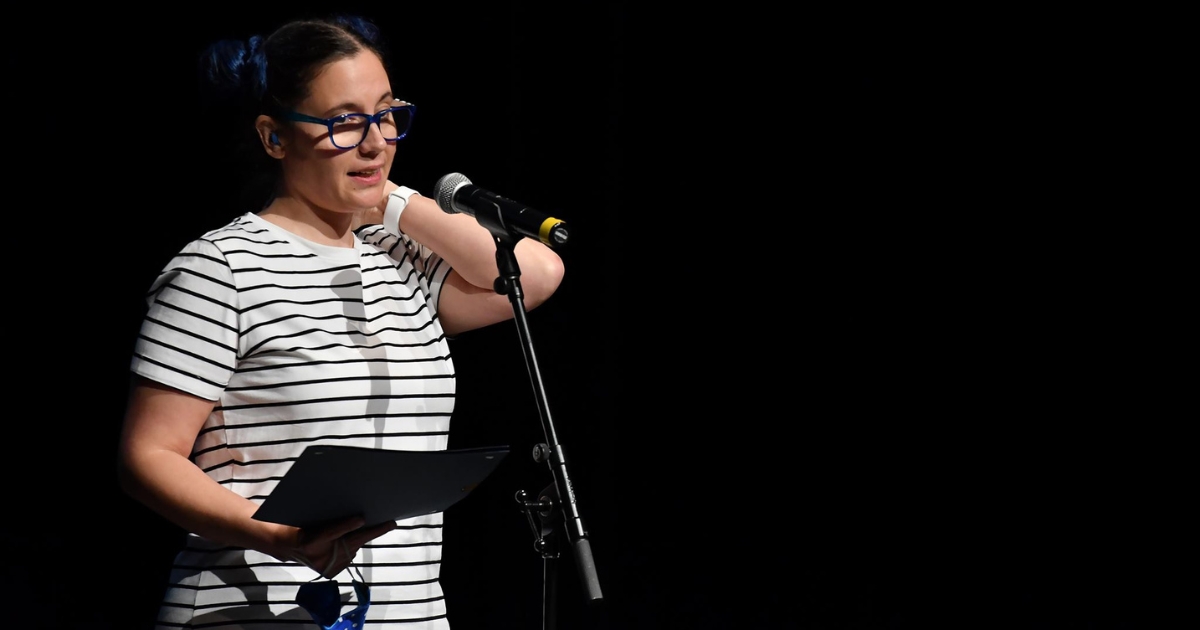

🏆 Mention spéciale aux Prix En-Tête 2024

À 17 ans, Valérie-Jessica Laporte, autiste en situation de précarité, et dont la santé mentale était instable durant cette période de sa vie, s’est retrouvée à la rue.

Aujourd’hui âgée de 46 ans, mère de trois enfants, créatrice de contenu spécialisée en sensibilisation à propos de l’autisme sous le pseudonyme de Bleuet atypique, Valérie-Jessica nous raconte son histoire. Celle d’une femme dont la santé mentale a été durement affectée par son autisme durant toute sa vie, au point de se retrouver en situation d’itinérance, et qui a su reprendre le contrôle de sa destinée.

L’autisme

Précisons d’abord ce qu’est l’autisme. C’est une condition neurodéveloppementale qui se manifeste par des caractéristiques ou des comportements atypiques. Chez les personnes autistes, on note une absence ou un manque de réciprocité sociale. Les interactions entre personnes sont difficiles, souvent incomprises. Chez certaines personnes autistes, on constate que les intérêts peuvent être peu nombreux, mais très développés. Leurs activités sont donc répétitives et les changements entraînent de la détresse, apprend-on sur le site web de la Fédération québécoise de l’autisme, dont Valérie-Jessica alias Bleuet atypique, est aujourd’hui porte-parole.

La cruelle impossibilité d’être comme les autres

Dès l’enfance, Valérie-Jessica raconte avoir été dépressive et habitée d’idées suicidaires. « Je me percevais comme un déchet et je me détestais », raconte-t-elle avec beaucoup d’émotion. Tisser des liens avec des pairs était impossible. « Au cégep, selon un sondage qui avait été réalisé, j’ai remporté le premier prix sur 3 500 élèves dans deux catégories : la plus bizarre et la plus perdue », se souvient-elle.

En arrivant à Montréal pour ses études collégiales justement, Valérie-Jessica s’est trouvé une chambre chez une dame qui l’a accueillie chez elle. « Cette dame me faisait énormément de reproches par rapport à des attentes sociales qu’elle avait envers moi auxquelles je ne répondais pas, en me comparant toujours aux personnes qui vivaient avec elle avant », raconte-t-elle.

Les attentes sociales sont impossibles à atteindre pour les personnes autistes. « On demande aux autistes de fonctionner comme des non-autistes. On les pousse encore plus vers l’épuisement en augmentant les attentes envers eux », indique Brigitte Harrisson, personne autiste, travailleuse sociale, cofondatrice de Saccade, centre d’expertise en autisme.

Le fait de s’épuiser tout en n’étant jamais capable de répondre aux attentes mène souvent à la dépression, affirme Nancy Le Bel, psychologue chez Saccade.

Un patient racontait récemment à Mme Le Bel que d’être autiste « c’est comme si les gens au travail avaient reçu un courriel qui leur indiquait comment agir ou quoi faire alors que moi je ne l’ai pas reçu. Je cherche à le trouver pour comprendre et quand finalement je comprends, ils en ont reçu un autre et je ne comprends plus. Je suis toujours en quête de comprendre le sens de ce qui m’entoure et je n’y arrive jamais, je ne comprends pas les réactions des autres ».

Pour répondre à cette attente d’être plus « normales », les personnes autistes apprennent à masquer. « Les gens pensent que si l’on cache les traits de l’autisme, on est moins autiste », dit Valérie-Jessica, avant d’ajouter « c’est comme si tu étais en représentation toute la journée. »

L’autisme est encore si peu accepté en société, croit Lucila Guerrero, autiste, chercheuse, mentor paire-aidante et conférencière, que près de la moitié des autistes disent ne pas être à l’aise de dire qu’ils le sont par peur d’être rejetés.

En plus d’être épuisante, cette impression d’être un problème nuit aussi à l’estime de soi des personnes autistes, ce qui les mène souvent vers la dépression.

Leur condition, qui fait en sorte qu’il leur est difficile d’atteindre les objectifs fixés, les mène aussi à plus d’échecs, professionnels, amoureux, scolaires, ce qui leur fait vivre plus de deuils et affecte leur santé mentale, ajoute Valérie-Jessica.

Toutes les personnes autistes interviewées par L’Itinéraire dans le cadre de ce reportage ont rapporté avoir eu des phases dépressives et des idées suicidaires par le passé. « Deux personnes autistes sur trois ont pensé mourir au moins une fois dans leur vie et 70 à 80 % souffrent de problèmes de santé mentale comme la dépression et l’anxiété », précise Lucila Guerrero.

Des tentatives infructueuses

L’étudiante est ensuite allée vivre chez une compagne de classe, mais encore une fois la colocation ne s’est pas bien passée. « Elle m’a mise dehors en disant que j’étais un mauvais exemple pour son fils parce que j’étais toujours sur mon ordi et mangeais toujours la même affaire. » Or Valérie-Jessica avait cette routine justement parce que c’est une des principales caractéristiques de l’autisme, celle d’être rigide et réfractaire aux changements.

Sa troisième tentative de colocation n’a pas été plus fructueuse parce qu’encore une fois, sa présence créait des malaises. Il faut savoir que cette condition affecte les compétences en communication, les habiletés sociales et la contextualisation du monde, explique Brigitte Harrisson. Pas surprenant donc que les rapports sociaux de Valérie-Jessica avec ses colocs aient été laborieux. Cette difficulté à se construire un filet social est très éprouvante aussi pour les personnes autistes.

Finalement, un événement violent survenu dans son quatrième appartement a plongé Valérie-Jessica dans la détresse puis dans une crise autistique qui a été gérée encore une fois de façon violente par le personnel hospitalier qui voulait l’interner. C’est lors de cet épisode que la jeune femme a perdu confiance dans le système et s’est retrouvée à la rue.

Les personnes autistes ont besoin de stabilité, de routine, de protocoles. Une série d’imprévus et de changements comme celle qu’a vécue Valérie-Jessica peut mener à un burnout autistique. Ainsi, à trois reprises dans sa vie, elle n’a pas été assez rapide pour s’adapter aux bouleversements et a craqué.

Manque de reconnaissance

Le problème, selon Brigitte Harrisson, est que ces difficultés ne sont pas suffisamment reconnues et acceptées. La cofondatrice de Saccade dénonce fortement le manque de volonté de comprendre l’autisme.

« Quand je regarde rétrospectivement toutes les situations où j’étais en détresse, ce n’est pas nécessairement que les personnes avaient de mauvaises intentions, mais il y avait plutôt de l’incompréhension », raconte pour sa part Lucila Guerrero.

« Les autistes ne savent pas comment approcher les autres. Mais si les gens ne les comprennent pas, ils ne vont pas les approcher non plus, ils vont les laisser de côté, croyant qu’ils veulent être seuls, qu’ils ne ressentent pas d’émotion. C’est sans issue. »

Cet isolement social ne fait que générer plus de détresse. « Être constamment mis à l’écart a un impact sur le moral », affirme Valérie-Jessica.

Et il est très difficile d’obtenir un soutien professionnel satisfaisant. « En raison de leurs difficultés de communication, certaines personnes autistes sont frustrées, sentent qu’elles n’ont pas été écoutées, crues ou que leurs propos ont été mal interprétés », explique Lucila Guerrero.

La psychologue Nancy Le Bel insiste sur le fait que l’on ne peut pas traiter la santé mentale d’une personne autiste en faisant fi de sa condition ; il faut la connaître pour pouvoir la traiter.

Par exemple, comme l’explique sa collègue Brigitte Harrisson, les personnes autistes vont se faire dire de sortir, d’avoir des amis. Or la personne autiste peut avoir un seul ami et ça lui convient parfaitement.

La recherche est heureusement aujourd’hui plus inclusive et s’efforce de comprendre la réalité des personnes autistes, indique la chercheuse Lucila Guerrero. « Il y a quelques années les chercheurs observaient les personnes autistes sans leur demander de témoigner de leur expérience. Depuis quelques années, on note une évolution. »

Toutes les personnes interviewées pour ce reportage confient avoir vu leur situation s’améliorer à partir du moment où elles ont découvert qu’elles étaient autistes.

« Quand on m’a déclaré autiste, j’ai commencé à m’informer, me comprendre, développer mon estime de moi avec une identité positive, et à focaliser sur mes forces », raconte Lucila Guerrero.

Valérie-Jessica croit également que son diagnostic a débloqué plein de choses dans sa vie. « Je respecte beaucoup plus mes besoins et j’ai plus d’énergie qu’avant. J’ai arrêté de masquer autant. Je vois à quel point c’est frustrant et épuisant de toujours masquer. C’est donc une tâche de moins qui me donne de la place pour plein d’autres affaires. Je suis aussi plus acceptée comme je suis par mon entourage. »

Mais il a fallu du temps pour en arriver là. Valérie-Jessica, Lucila Guerrero et Brigitte Harrisson avaient déjà un âge avancé et vécu beaucoup de souffrances avant le diagnostic qui a changé leur vie.

Une vague de surdiagnostics

Aujourd’hui, c’est tout le contraire, indique Nancy Le Bel. Un enjeu de surdiagnostic de l’autisme est apparu à la suite de l’élargissement des critères en 2013.

« Ça aide d’avoir un diagnostic et de connaître sa condition, mais s’il y a surdiagnostic, on vient nuire à l’aspect » identité « . La personne autiste n’a plus de comparable, elle ne trouve plus sa différence. »

Les personnes autistes sont désormais avisées qu’elles vont rencontrer des gens qui se disent autistes. Or il est possible qu’il y ait des erreurs de diagnostic, auquel cas elles pourraient ne pas se retrouver chez ces personnes.

Brigitte Harrisson précise que la vague de surdiagnostic est cependant en train de se résorber à la suite de rappels à l’ordre faits aux médecins.

Un difficile traitement de l’information

Si les personnes interviewées se sentent aujourd’hui moins stigmatisées, leurs problèmes de santé mentale n’ont pas tous complètement disparu pour autant, car oui, le rejet ou le sentiment de ne pas correspondre aux critères de la société est éprouvant, mais il y a aussi des caractéristiques sensorielles propres aux personnes autistes qui affectent leur quotidien et leur santé mentale, en plus de l’inévitable anxiété, un mal particulièrement présent chez ces personnes. « La dose d’anxiété avec laquelle on se balade, il n’y a pas un non-autiste qui vivrait avec ça », indique Mme Harrisson.

Pour plusieurs personnes autistes, l’anxiété prend plus de place que l’autisme lui-même. La rigidité du cerveau fait en sorte que tout ce qui déroge d’un protocole précis devient très anxiogène. Par exemple, bien que Valérie-Jessica affirme aller bien aujourd’hui, la rigidité est encore un problème très présent pour elle.

Comme les connexions neuronales ne sont pas les mêmes chez les personnes autistes, la tête n’arrive pas à traiter toutes les sensations qui viennent du corps et il en résulte un épuisement cognitif, expliquent les travailleuses de chez Saccade. Cet épuisement mène souvent à la dépression, voire au suicide.

Par exemple, certains bruits, certaines textures sont très difficiles à supporter. « Au plan des stimuli sensoriels, c’est une attaque constante, comme si une mouche te tournait autour 24 heures sur 24. Ça fait monter la tension et l’anxiété », raconte Valérie-Jessica.

Dans le cadre d’un simple déplacement pour aller au travail en métro par exemple, tous les mouvements autour deviennent des informations sensorielles qui surchargent le cerveau et font en sorte de consommer toute l’énergie de la personne autiste avant même d’être arrivée au travail, explique Lucila Guerrero.

« C’est comme si tu étais toujours en train de nager contre le courant, constamment hors de ta zone de confort. C’est extrêmement demandant », ajoute Valérie-Jessica.

Pour cette raison, plusieurs personnes autistes arrêtent de sortir de la maison car c’est trop épuisant ou pire, se suicident, parce qu’elles n’en peuvent plus, ajoute Brigitte Harrisson.

Bref, comme l’indique la travailleuse sociale, pas besoin d’être stigmatisé par les autres, « juste d’être avec des gens qui ne savent pas que tu es autiste est paniquant parce que tu n’as pas le temps de traiter l’information ».

Comment aider?

Pour s’aider, la première chose que les personnes autistes doivent apprendre est donc de demander une pause, pour avoir le temps de traiter l’information et ainsi alléger leur stress, recommande la psychologue Nancy Le Bel.

Et aux personnes non-autistes, la psychologue suggère d’expliquer les situations sociales de manière simple, concrète et tangible, lentement, avec crayon et papier s’il le faut.

Valérie-Jessica suggère également de dédramatiser certaines situations. Est-ce vraiment important de demander à une personne autiste de changer son comportement ? À cet égard, celle que l’on appelle Bleuet atypique estime que les objectifs proposés aux personnes autistes ne sont pas les bons puisqu’ils ne servent qu’à plaire et à préserver le confort de la population générale alors qu’ils devraient servir à les aider, elles.

« On est parfois freiné dans nos élans d’émancipation. C’est difficile de prendre notre propre vie en main, d’opter pour un chemin qui ne nous est pas imposé. »

Elle croit ainsi qu’il faut plutôt encourager l’autodétermination de ces personnes, les aider à croire en elles, à réaliser leurs propres rêves en leur donnant des outils.

Aujourd’hui, la rue et les traumatismes sont loin derrière Valérie-Jessica. Elle travaille à temps plein pour le milieu de la sensibilisation à l’autisme grâce à son projet Bleuet atypique et reçoit tous les jours des témoignages de personnes qui disent se reconnaître enfin dans le contenu qu’elle partage et qui la remercient de les aider. Bref, elle a suivi ses rêves à elle, et les idées noires ont disparu.