Du plus loin qu’il se rappelle, c’est au pensionnat que la musique l’a sauvé pour la première fois. Florent Vollant, Innu du Labrador et enfant de la communauté de Mani-Utenam près de Sept-Îles, n’avait alors que 5 ans lorsqu’il a été arraché à ses parents. Cette histoire, il la raconte dans son autobiographie Ninanimishken: je marche contre le vent, parue au mois d’octobre aux éditions Flammarion Québec. Sous la plume bienveillante de l’écrivain et réalisateur Justin Kingsley, il dévoile les événements heureux comme douloureux traversés depuis plus de 60 ans. En entrevue, l’homme de peu de mots revient sur quelques moments clés de cette vie, du pensionnat à aujourd’hui, et sur ses espoirs pour demain.

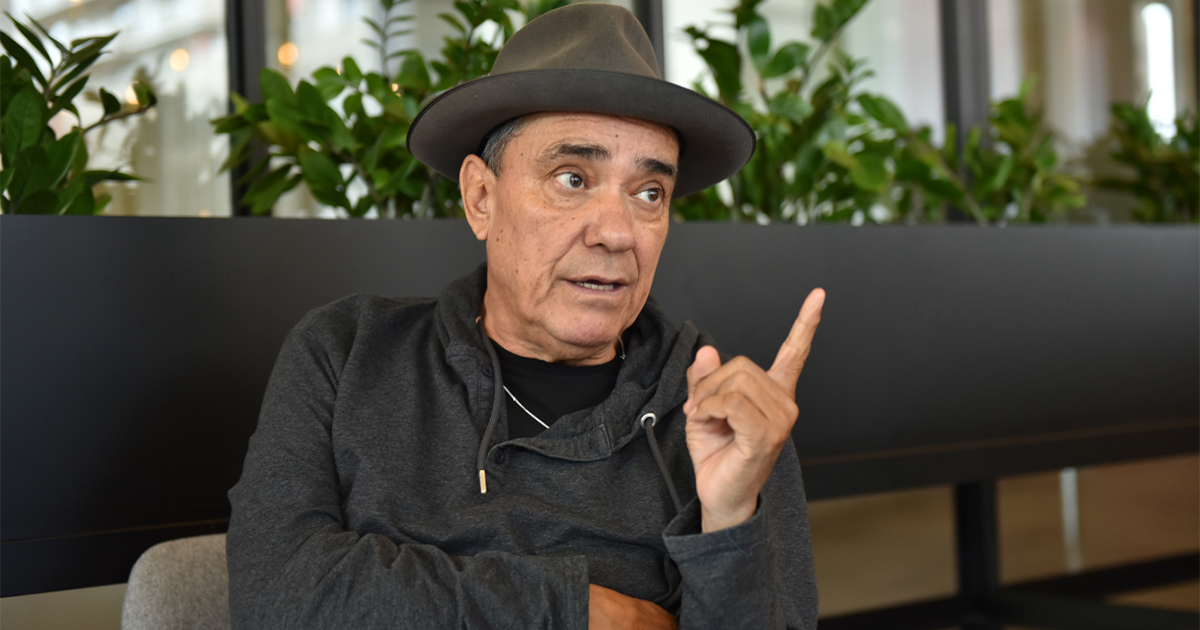

C’est à l’Institut hôtelier de Montréal (l’ITHQ) que L’Itinéraire a rencontré Florent Vollant. Accompagné de son fils et de son ami et pair aidant Mario St-Amand, il était alors en convalescence à la suite de son hémorragie cérébrale du mois d’avril qui, à l’écouter parler, n’a affecté ni sa mémoire ni son humanité.

Assis là, dans le salon de l’ITHQ, la discussion s’amorce autour de Kashtin bien sûr. Tantôt adulé, tantôt boycotté, le groupe deviendra un tremplin pour la musique autochtone au Québec et sera reconnu à l’échelle locale et internationale. Le duo Florent Vollant-Claude McKenzie participe alors dans les années 90 à faire connaître la culture, la langue et les réalités du peuple innu. Et jusqu’en 1995, l’auteur, dans la trentaine, forgera son expérience musicale au sortir d’une vie qui aurait pu être bien différente; brodée par l’arrachement, la délinquance et la pauvreté. « C’est Claude McKenzie qui m’a donné une chance », précise l’artiste avant que les questions ne s’enchaînent…

Jusqu’à la crise d’Oka, le groupe Kashtin gagnait en popularité et révélait la musique autochtone. Qu’est-ce qu’il reste aujourd’hui de ça ? Qu’en est-il de la reconnaissance de la musique autochtone ? Y a-t-il des quotas de diffusion qui lui sont consacrés ?

Non. Il n’y a pas de quotas. Il y a 65% de musique francophone et 35% de musique anglophone, mais c’est tout. Il y a 0% consacré à la musique autochtone. Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’à l’époque la musique autochtone tournait, mais elle était classée dans la catégorie des langues étrangères. Mais s’il y a bien une population qui n’est pas étrangère ici, c’est bien nous.

Aujourd’hui, les jeunes sont plus intéressés par cette musique que l’étaient leurs parents. Pour autant, la balle est encore dans notre camp. Il faut que les Autochtones soient présents. Il faut diffuser… le théâtre, la musique, la peinture, le commerce. Il faut être présent, partout; pour les générations futures.

Justement. Il y a des problèmes à régler pour ces générations. Pensons à Joyce Echaquan et à ses enfants, mais aussi aux territoires. C’est important de dénoncer les injustices pour vous ?

Oui. Et au départ, ça me faisait mal. Maintenant, l’injustice, qu’elle concerne les coupes à blanc, le territoire ou le racisme systémique, c’est avant tout pour les enfants qu’il faut la dénoncer. Le racisme systémique, lui, n’est pas juste dans les hôpitaux. Il est dans les écoles, dans les prisons… Ce que je dis, c’est que si l’on ne s’en occupe pas — nous —, c’est l’héritage qu’on laisse à nos enfants. Ça, je trouve ça triste.

Et les jeunes autochtones subissent déjà cette injustice. On le voit au coin des rues de Montréal.

Les problèmes que l’on voit au coin de la rue, c’est le moindre des soucis pour les jeunes qui partent du nord vers le sud. La plupart de ces jeunes ont des problèmes là d’où ils viennent. De toutes sortes. Ce qui leur fait le moins mal, c’est de quêter dans la rue. Ce n’est pas ce qui leur donne le mieux, mais c’est le moins pire.

Vous êtes allé voir la famille de Joyce Echaquan. Mais nous n’en avons pas entendu parler. Vous avez une très forte conscience politique, mais vous ne semblez pas vous en servir médiatiquement. Pourtant vous êtes un porte-parole, vous avez du poids.

Je ne cours pas après ça. Je soutien la famille, je suis entièrement avec elle, parce que c’est grave ce qu’elle a vécu. Ce sont sept enfants qu’on laisse à leur père. C’est tout. Ce sont sept enfants qui viennent de perdre leur mère dans des conditions atroces. Il faut dénoncer ces choses-là, parce que c’est là que commence le racisme systémique que monsieur Legault ne veut pas reconnaître. Mais voilà. Justement, il ne veut pas le reconnaître, alors qu’est-ce qu’on fait contre ça?

J’espère qu’on ne laissera pas ça à nos enfants.

Quelle est votre analyse de la relation de confiance entre les Autochtones et le gouvernement ?

On nous avait dit qu’avec Ian Lafrenière, il y aurait du nouveau. Mais nouveau ne veut pas dire bien. On nous avait dit qu’il y aurait une relation fraternelle. Mais ça ne s’est pas fait. Ian Lafrenière, ce n’est pas quelqu’un qui m’inspire confiance. Pas du tout même. Ce qu’il est ou dit, c’est juste esthétique. Et son patron, c’est le gouvernement. Alors lui non plus ne peut pas parler de racisme systémique.

Le passage du pape, c’était esthétique, ça aussi ?

Le clergé… Il voulait entendre parler du pape, mais pas des rassemblements. Il est venu ici et est passé par des endroits autochtones. Le meilleur pour lui a dû être à Iqaluit, parce qu’il n’y avait rien, personne n’a dérangé. Et c’est là-bas qu’il a choisi de parler de génocide, mais il n’en a pas parlé lorsqu’il a célébré la messe à Edmonton. Quand il a parlé de ça, je me suis dit: très bien, mais ça arrive à la fin de son voyage. Alors oui, c’est esthétique.

Qu’en est-il des rapports avec les allochtones ?

Avec la population, ça a beaucoup changé. Et en mieux. Les Québécois sont plus conscients que ce qu’on pense. Et les jeunes sont en train de développer une communication grâce à internet et aux réseaux sociaux. Moi je n’avais pas ça à 16 ans.

Parlant de votre enfance, vous avez passé des bouts difficiles avant vos 16 ans : vandalisme, délinquance…

Oui. Et j’étais très jeune. J’ai été intégré assez facilement, même naturellement, dans le milieu de la délinquance. À l’époque, je faisais partie de tout ça. En même temps, j’étais conscient d’avoir une liberté. Autrement, ce qui m’a sauvé, c’est la musique. S’il n’y avait pas eu ça…

La consommation aussi vous l’avez connue ?

Beaucoup trop, oui. Elle est arrivée dans ma vie quand on est parti du Labrador, qu’on m’a retiré de ma famille, à 5 ans. Quand c’est arrivé, mes parents avaient sept enfants, et du jour au lendemain, un matin de septembre, ils se sont réveillés avec aucun d’entre eux. Les sept étaient rendus au pensionnat. C’est une véritable déresponsabilisation des parents imposé par le gouvernement. Et je ne suis pas tout seul dans ce cas. Il y en a partout au Canada, partout dans les trois Amériques.

Mon père buvait un peu avant, mais là, ç’a dérapé dans le sens où, si tu ne te lèves pas le matin et que ça ne dérange personne…

Moi j’ai appris de ça, et j’ai arrêté. J’en suis bien fier. Après la prison. La musique m’aidait à moins consommer. Et depuis quelques années, je ne consomme plus du tout.